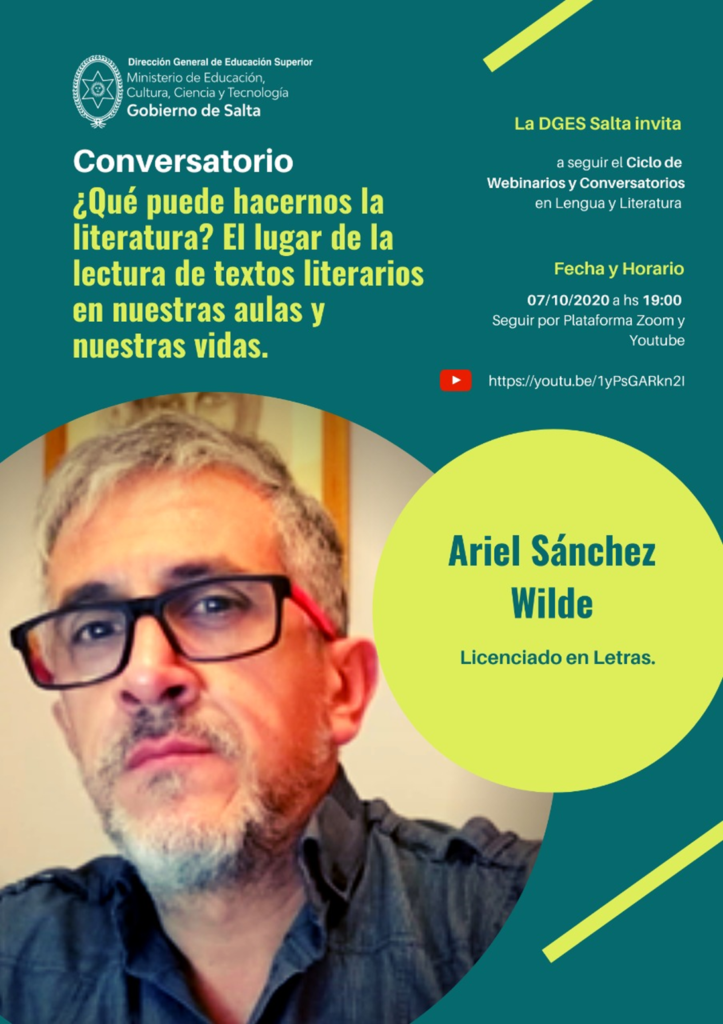

Un encuentro con Ariel Sánchez Wilde

¿QUÉ PUEDE HACERNOS LA LITERATURA?

El lugar de la lectura de textos literarios en nuestras aulas y en nuestras vidas

Por Elda Mariana Campos y Paula Cruz

DGES Salta 23-09-2020: Durante el tercer encuentro del Ciclo de webinarios y conversatorios en Lengua y Literatura, el Licenciado en Letras Ariel Sánchez Wilde presentó una ponencia sobre las experiencias lectoras de los textos literarios y el modo en que es posible acompañar a otros a construir sus nuevos y personales recorridos de lectura.

El 23 de septiembre a través de la plataforma Zoom de la DGES, el Licenciado Ariel Sánchez Wilde presentó su ponencia ¿Qué puede hacernos la literatura? El lugar de la lectura de textos literarios en nuestras aulas y nuestras vidas. Tanto el webinario como el conversatorio que se habilitó tras la exposición fueron transmitidos por el canal de YouTube para ampliar el nivel de recepción. A fin de dar respuesta a qué se entiende por llevar a las aulas la práctica de la lectura de textos literarios y cuáles podrían ser algunas de las orientaciones que guían este proceso, la exposición se organizó en dos partes.

En la primera parte de su disertación, Sánchez Wilde, basado en un texto de Antoine Compagnon, presentó un recorrido histórico sobre el poder de la literatura desde la antigüedad hasta nuestros días. Resaltó que, en un principio, a la literatura se la asociaba con el placer y al poder moral; luego durante la Ilustración y el Romanticismo fue considerada tanto un instrumento de justicia y de tolerancia como una fuerza de oposición y una pretendida vía capaz de restaurar la unidad de las comunidades; más tarde -a finales del siglo XIX- es concebida como un remedio no ya contra los males de la sociedad sino contra la inadecuación del lenguaje y; por último, en el siglo XX y como producto de lo ocurrido con las guerras mundiales, hay una desconfianza en la literatura al entenderla como el ejercicio de una dominación, una forma de manipulación y no de liberación. Este itinerario le permitió a Sánchez Wilde afirmar que existen distintas concepciones sobre el poder de la literatura y que estas nociones se inscriben en las prácticas literarias concretas. A continuación, argumentó a favor de por qué es necesario leer literatura destacando que con la irrupción de los discursos audiovisuales y su capacidad notable de representar la vida, la literatura ya no constituye el modo privilegiado de adquisición de una conciencia histórica, estética y moral. No obstante, posee un conocimiento insustituible, detallado y no resumido sobre la condición humana y sus particularidades, de ahí que se torna imprescindible una ética de la lectura capaz de ir al encuentro del otro. Se apoyó en Todorov para reconocer en la literatura su capacidad para entender la experiencia humana y para establecer las diferencias entre la lectura de textos literarios y la de textos filosóficos y de ciencias humanas. En igual dirección, tomó de Rorty la idea de cómo los textos literarios propician el conocimiento de otros individuos.

En la segunda parte de la exposición, Sánchez Wilde presentó algunas consideraciones que rigen su práctica docente en relación con la lectura de textos literarios reivindicando en todo momento a las teorías literarias y destacando que debemos formarnos como lectores para formar lectores. En ello, la teoría desempeña un rol esencial en tanto permite sistematizar, acomodar los textos leídos, armar y desarrollar planes de lecturas. Hizo alusión a algunos autores tales como Bourdieu, Zohar, Casanova, Moretti y Bloom y desarrolló sus principales aportaciones al campo de la teoría literaria y sus puntos de convergencia (diversidad, conflictividad, problematicidad, devenir, interacción discursiva) A continuación, advirtió que la lectura literaria no desmerece otras experiencias de lectura, que la literatura no es exclusivamente narrativa y que no constituye un acto solitario. En base a todas estas consideraciones, planteó un esquema de vectores para la gradualidad de la experiencia de lectura, a saber: de lo familiar a lo extraño o lejano, de lo breve a lo extenso, de lo central o hegemónico a lo periférico o subalterno, de lo local a lo extranjero (o viceversa), de lo mimético a lo diegético, de lo oral a lo escrito, de los masculino a lo femenino o a lo no heteronormativo, de la cultura popular a la cultura letrada, de lo masivo a lo minoritario, de lo consagrado a las nuevas propuestas y de lo tradicional a lo experimental. Estos movimientos, inscriptos en el paradigma de la complejidad, permitirían el diseño de programas y propuestas pedagógicas con una diversidad de géneros y subgéneros literarios, estéticas o escuelas literarias, problemáticas socio-culturales, perspectivas ideológicas y usos de la lengua.

Instando a los asistentes a no dejar de lado las nociones de diversidad y complejidad en la formación literaria, concluyó la disertación. De inmediato, tuvo lugar un rico intercambio entre los presentes. Se planteó no descuidar el contexto sociocultural de los estudiantes a la hora de elegir los materiales de lectura y que frente a las exigencias de la ESI, la literatura ofrece recursos maravillosos para abordar las identidades por lo cual no es recomendable reducir la lectura a textos de mera información fisiológica pues existen herramientas efectivas para que la educación sea integral. También se puso en claro que los docentes no solo deben ser formadores de lectores sino de escritores y para que eso ocurra se debe leer y distinguir la producción de la mera reproducción, de ahí el énfasis en la creatividad y en poder configurar en los textos la propia voz. Quizás convendría hacer foco en la producción textual para incluir el desarrollo de la oralidad.

Frente a la polémica sobre si la lectura literaria es o no un acto solitario, el disertante reafirmó su postura indicando que, siguiendo a Lotman, la lectura deja atrás la materialidad para abrirse a otros, por eso deja de ser un acto solitario. El texto deviene en un otro que interpela, interroga, habla. Por último, Sánchez Wilde expresó que al ser tan diversa la literatura hay que indagar en esa enorme complejidad por lo que en aula tendrían cabida la literatura militante y la denominada juvenil, más allá de sus cuestionamientos.

Ariel Sánchez Wilde es Licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Salta. Se desempeñó durante veinte años como profesor de Lengua y Literatura en las aulas del Nivel Secundario de diversas instituciones públicas y privadas de la ciudad de Salta. Actualmente, y desde hace ya diez años, es profesor adjunto de las cátedras de Literatura Extranjera y Literatura Española de la carrera de Letras en la Universidad Nacional de Salta, en la que se formó, y participa en el equipo de investigación que desde hace más de una década viene abordando el estudio de la dramaturgia del Siglo de Oro español. También ha tenido la posibilidad de coordinar a nivel provincial los equipos docentes del área de Lengua en las capacitaciones que ofrece el Ministerio de Educación de la Nación a través del programa Nuestra Escuela, y de dirigir como Coordinador Académico los equipos a cargo del Programa Apoyo al último año del Nivel Secundario para la articulación con el Nivel Superior.

Con la actividad se produjo un verdadero trabajo de exploración de las propias historias literarias personales para repensar el lugar que tienen los textos que conforman lo que llamamos literatura en las trayectorias de vida y en las prácticas escolares. La charla de Sánchez Wilde presentó un panorama amplio y rico en matices acerca de problemáticas variadas de la literatura y con ella se abrió la puerta para pensar la literatura en este ciclo de webinarios ya que los anteriores se dedicaron a la lingüística.

Deja una respuesta