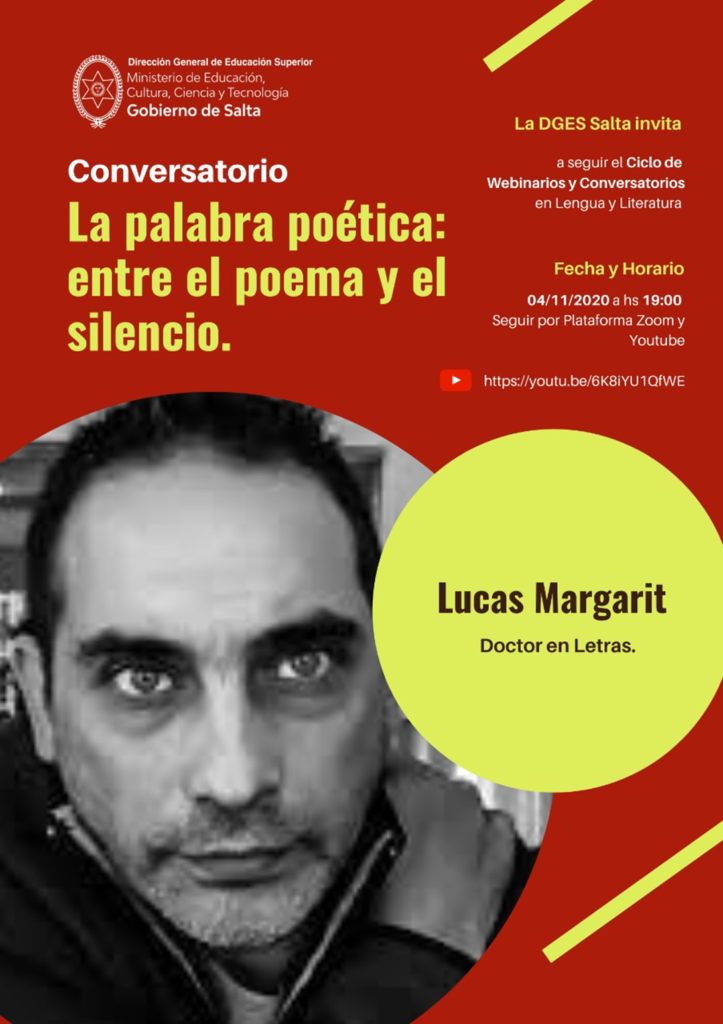

Un encuentro con Lucas Margarit

LA PALABRA POÉTICA:

Entre el poema y el silencio

Por Elda Mariana Campos y Paula Cruz

DGES Salta 04-11-2020: Se realizó el último encuentro del Ciclo de webinarios y conversatorios en Lengua y Literatura organizado por la DGES como una propuesta de formación mediada por tecnologías. El cierre estuvo a cargo del Doctor en Letras Lucas Margarit cuya disertación se focalizó en algunas de las posibles maneras de pensar la poesía y la palabra poética en el contexto literario actual.

El Ciclo de webinarios y conversatorios en Lengua y Literatura culminó con la exposición de Lucas Margarit quien, además de reconocer el espacio restringido que ocupa la lectura de poemas en los diferentes niveles educativos, se refirió a las dificultades que se presentan al momento de definir a la poesía e hizo un recorrido por las posibles maneras de pensar la palabra poética como una forma de acercamiento a esa indefinición. En ese sentido, planteó que la naturaleza de la poesía ha ido cambiando a lo largo de la historia, asociándose a lo temático y contemplándose desde la perspectiva de un sujeto que enuncia en primera persona. Consideró que relacionar la lírica con la subjetividad resulta limitado y reduce las posibilidades de pensar lo poético. Si bien hubo un periodo de explosión de la subjetividad durante el Romanticismo, esa conceptualización fue puesta en duda con la poesía más intelectual como la del Modernismo en lengua inglesa. También se refirió a cómo los límites de la misma literatura han puesto en tela de juicio los propios términos de lo que es un poema, tal como ocurre en “Romeo y Julieta” cuyo texto incorpora poemas. Añadió que para comprender la naturaleza de la poesía es necesario reconocer también que el sentido del poema se constituye por la relación que las palabras establecen entre sí, lo cual implica una autonomía del texto poético con respecto a la referencia y al sentido del diccionario de la palabra. Recurrió a Mallarmé para establecer la diferencia entre el lenguaje bruto de intercambio y el lenguaje poético y para afirmar que la característica fundamental de la poesía es la sugerencia.

También advirtió que la poesía es un género escurridizo en tanto la misma conformación de la palabra poética tiene que ver con el movimiento, con un sentido que está en continua mutabilidad. Analizó experimentos poéticos gráficos y fonéticos como los de Joan Brossa, Tristán Tzara, Vicente Huidobro, entre otros, para ejemplificar la idea de inestabilidad de la poesía y para proponer vías de acceso a las problemáticas del género en la escuela. Recomendó que son los propios estudiantes quienes deben percatarse de éstas y a ellos también les compete la búsqueda de soluciones pues de ese modo las lecturas serán más fructíferas. Al respecto, compartió su experiencia docente narrando cómo el trabajo con letras de rock y la producción de cómics resultaron estrategias válidas para el abordaje de la poesía en el secundario.

Para crear nuevos lectores de poesía, planteó variadas opciones. Recomendó no hacer hincapié en los aspectos formales del poema como la versificación o la métrica sino priorizar el sentido que emerge de la lectura de la poesía y luego ver cómo se juega con ese sentido a partir de algunos recursos. En ese juego lúdico, es fundamental que los estudiantes puedan ingresar en los territorios de la sensibilidad poética. Se trata de reflexionar junto al texto poético, observar el funcionamiento de los distintos usos del lenguaje porque lo que hace un poema es nombrar siempre por primera vez. Otra cuestión a considerar es que todo poema posee un carácter metapoético en el que hay que indagar, como ocurre con los sonetos de Shakespeare que no solamente se remiten a la lírica amorosa sino que también hablan sobre su propia naturaleza compositiva. También instó a trabajar la rima y lectura en voz alta por cuanto la poesía es ritmo y cadencia, y a explorar las potencialidades estéticas del poema en prosa.

Concluyó subrayando que las diferentes multiplicidades, explosiones de sentido y faltas de límites que surgen cuando nos preguntamos sobre el significado de la poesía tienen que ver con algo concreto: la necesidad de búsqueda. Citó a Heidegger y a Blanchot para reafirmar que el decir del poeta permanece en lo dicho y, justamente, la angustia del poeta nace de esa imposibilidad de decir. De Valéry y Borges tomó la idea de que no existe el texto definitivo y agregó que tampoco hay un sentido definitivo del poema. Esto le permitió abrir una reflexión: si no hay un sentido ¿el sentido último de cualquier texto poético será el silencio o tal vez la risa? La risa se relaciona con la ironía de saber que no va a poder alcanzar el sentido final del lenguaje por lo que evidentemente va a tener que callarse. Sin embargo, el silencio es otorgar posibilidades. Y ellas, culminó, constituyen el punto de partida para compartir los juegos y las posibilidades de construcción de sentidos poéticos.

Lucas Margarit (Buenos Aires, 1966) es Doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Su tesis de doctorado trató acerca de la poesía de Samuel Beckett. Ha realizado su post-doctorado sobre la traducción y la autotraducción en la poesía de este mismo autor. Es poeta y profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires. Ha colaborado con numerosas publicaciones y dictó cursos, seminarios y conferencias tanto en Argentina como en el exterior (México, España, Polonia, Eslovaquia, etc.).

Publicó los libros de poesía Círculos y piedras, Lazlo y Alvis, El libro de los elementos y Bernat Metge, y los de ensayo Samuel Beckett. Las huellas en el vacío, Leer a Shakespeare: notas sobre la ambigüedad. Ha traducido obras de William Shakespeare, Sir Philip Sidney, Henry Neville, W. H. Auden, Samuel Beckett, entre otros autores. Asimismo, ha publicado y editado con el grupo de investigación que dirige dos volúmenes de Textos utópicos en la Inglaterra del siglo XVII (2014, 2015) y uno de Utopías inglesas del siglo XVIII (2016). En este momento, está terminando de editar una compilación de Poéticas Inglesas del Renacimiento y también una edición y traducción de los Atomic Poems (1653) de Margaret Cavendish (Duquesa de Newcastle) para Chile y España.

Actualmente dirige el proyecto de investigación “Ruinas, vestigios, restos: hacia una definición de una estética de la degradación en la literatura y cultura inglesas”. Es director de la revista Beckettiana (UBA) y miembro del comité académico de las revistas, Inter Litteras (UBA), Buenos Aires Poetry, Estudio Teatro (Lima), Escenológicas (Polonia), entre otras. Es miembro de la Samuel Beckett Society y de la Asociación Argentina de Teatro Comparado. Sus poemas han sido traducidos al inglés, al portugués, al catalán y al italiano. En breve será publicado Elis o teoría de la distancia (poesía) y está preparando dos libros de poemas que pueden ser uno: Brevissimo tratado sobre el asombro y Telesio.

Al término de la exposición, se abrió un conversatorio que se extendió por más de una hora. Al principio, se abrió un interesante debate sobre la presencia o no de la teoría para el abordaje de los poemas. Frente a la postura que reivindicaba el marco teórico, Lucas Margarit aclaró que no se deben enfatizar los aspectos teóricos sino trabajarlos en un segundo lugar para no forzar el sentido en función de ellos. Estimó necesario el uso de la teoría en el sentido foucaultiano, como una caja de herramientas, y recuperar el punto metapoético que todo poema ofrece, es decir, cierta mirada teórica sobre el género ya que brinda un marco de formas de producción de sentido poético que aumentan las posibilidades de lectura.

Asimismo, respondió a preguntas de los presentes que se formularon en la plataforma Zoom y en el canal de YouTube. En ese sentido, expresó su opinión sobre las instituciones educativas concibiéndolas como sistemas de coacción que impiden pensar juegos poéticos en relación con el espíritu crítico. Señaló que el lugar restringido de la poesía se debe a que a algunos docentes no les interesa el género y no cuentan, en algunos casos, con los saberes necesarios para su abordaje. En relación con los textos urbanos, consideró que son formas performáticas de lo poético. Si bien hay aspectos que no comparte, estima que permiten habilitar más caminos para la experimentación poética. Sobre el rap, planteó que no es solo la manifestación de un grupo social marginal, sino que conlleva una tradición de la poesía oral. A la vez, el rap se improvisa, tiene que ver con el ritmo, por lo que presenta muchos elementos que pueden ser un punto de partida para la lectura de otros textos poéticos.

Sobre las salidas didácticas de la poesía, propuso incorporar antologías (cronológicas, temáticas, de un autor determinado, etc.) conforme a las necesidades del momento; enseñar el lenguaje poético para pensar desde otro lugar, aspecto fundamental de la poesía; trabajar con cadáveres exquisitos para demostrar que la poesía no solo es de amor. Recuperó los aportes de Elena Oliveras sobre la iconicidad del sentido para pensar la construcción de la imagen en el poema y, con ello, su acercamiento al arte.

Con esta actividad, centrada en la poesía, se cerró un ciclo de webinarios y conversatorios que supo colmar las expectativas de docentes de Lengua y Literatura de la provincia de Salta quienes pudieron actualizar sus saberes en diálogo con sus colegas y con especialistas del campo de la gramática, la pragmática, la literatura y el teatro. Cada uno de los encuentros, además de visibilizar diferentes problemáticas vinculadas a estas áreas, permitió analizar y discutir sus estrategias de abordaje en un ámbito novedoso pero convocante y de gran contención en una época signada por la incertidumbre.

Deja una respuesta